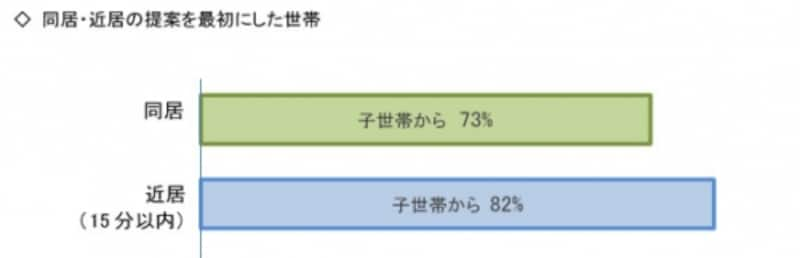

家づくりを子世帯から提案する割合は7~8割

同居や近居の家づくりは親世帯、子世帯のどちらから言い出すものなのでしょうか。アンケート調査の結果によると、同居の約7割、近居の約8割が子世帯から提案したという結果でした。親世帯は家が古くなっていたとしても今すぐ建て替えなければならない状況ではないのに対し、子世帯は子育てが始まり早く家を持ちたい、という動機が強いのだと思います。

同居するために家を建てる場合、その前から同居していた割合は2割に満たず、一度結婚時点で独立して別に住み、今回初めて同居するケースが多くなっています。

二世帯同居を選択した世帯を見てみると、既に近居している場合が35%を占め、1時間以上の遠居からは約2割という結果です。近居を選択した世帯の場合も、建てる前とほぼ同じ距離か、より近くなっていることがほとんどで、遠くなるケースは稀です。

つまり元々近いところに住み協力関係を築いている子世帯がより距離が近い同居、もしくは近居という住み方を提案するのではないかと思います。親子コラボの家づくりはまず親の近くに賃貸で住むことからスタートしていると言えるのかも知れません。

親は8割が賛成、生活空間を分けた二世帯や近居なら不安も解消

では、言い出された親はどのように反応するのでしょうか。賛成が同居で約8割、近居でも約7割と多く、近いほどに賛成の比率が高くなる傾向があります。男女差(父か母か)や夫の親か妻の親かの違いはあまり見られませんが、夫の親は二世帯同居、妻の親は近居の賛成比率が高い傾向が見受けられます。

当初から賛成しない場合は不安があることが原因のようで、同居の場合「何かと気を遣うのでは」は約半分の方が挙げました。次いで「生活時間の違い」「1人の時間が減る」「干渉が嫌」などが挙がりました。これらの不安は生活空間を分けた二世帯住宅にすること、具体的にはキッチン、リビング、浴室を分けるといったプランにすることで解消され、最終的に同居が実現しています。

また、近居の場合は徒歩15分圏内が最も当初の賛成比率が高く、遠くなるにつれて賛成の比率が低くなっています。反対の理由として考えられることは、その距離感でいいのか、もっと近い方がいいのではないか、という意見が親の側にあることが推測されます。

資金の協力は近いほど多い

それでは、同居、近居の場合それぞれの親からの資金協力についてみてみましょう。同居の場合は親も住む家となるので、55%が親所有の土地、19%が親と共同名義の土地に建てています。逆に建物は子世帯のみが45%、親世帯子世帯共同が37%と子世帯の負担割合が大きいことが多く、親から土地を提供してもらった分を親世帯建物の建て替え資金に充てている、という構図となっています。

近居の中でも徒歩15分圏内でその比率が高くなっています。資金の贈与がある場合、約8割が非課税限度額内(現在は1200万円)で行われており、この制度が有効に機能していることがわかります。

同居しない方の親にも早く相談するのがベター

片方の親と同居しようとあなたが意思を固めたとしましょう。その際、もう片方の親(あなたの親と同居する場合の義理の親)にはいつ相談したらいいでしょうか。また、同居しない場合、それぞれの親にいつ相談したらいいでしょうか。アンケート結果によると、二世帯同居の約5割、近居の場合の約6割が同居しない親でも建設検討以前か検討時の早い段階で相談していました。残りのほとんどは「相談しなかった」で、住まいの決定後契約前から入居までの間に相談する人は極めてまれでした。その段階で反対されても、という気持ちの現れでしょうか。

興味深いのは、早めに相談している人ほど、住まいの建設・購入に関する援助の率が高いことです。また、入居後の満足度が高い傾向もあります。

【関連サイト】

「二世帯実例フォトブック」プレゼント!